На протяжении всей своей истории Месопотамия пережила множество нашествий, однако наиболее значимыми оказались вторжения ассирийцев, римлян-византийцев, армян, персов, арабов и турок. Особенно заметным стало господство арабов и турок, которые в конечном итоге установили полный контроль над Курдистаном и всеми его богатствами.

Первое арабское вторжение в Курдистан произошло в 637 году нашей эры.

Войдя в Месопотамию, арабские войска устремились к границам Сасанидской империи — (государства, созданного курдами заза (224–651 гг. — прим. ред.)).

В решающей битве при Кадисии Сасаниды потерпели поражение, что стало началом конца их великой империи. Арабские завоеватели, продвигаясь по этим землям, начали уничтожать, сжигать и грабить памятники древней арийской культуры. Они пленяли тех, кто отказывался принимать ислам, и продавали их на невольничьих рынках.

Свои действия арабы оправдывали религиозным джихадом, хотя суть исламского учения, изначально провозглашённая пророком Мухаммедом, заключалась в борьбе против рабства, невежества и несправедливости.

Пророк Мухаммед, предвидя искажение истинных исламских ценностей после своей смерти, предупреждал: "Халифат после меня продлится тридцать лет, а затем наступит эпоха султаната".

Первое столкновение курдов с арабами

Курды впервые встретились с арабской армией под командованием Саада ибн Аби Ваккаса в районе Мосула в 637 году. После захвата окрестных территорий арабы двинулись к горному хребту Загрос, где совместно проживали курды и персы.

Преодолев Загрос, армия вторглась вглубь Ирана и нанесла Сасанидам сокрушительное поражение при Нехавенде. Поскольку боевые действия велись преимущественно в курдских областях, именно курдский народ понёс самые тяжёлые потери от жестокостей арабской армии.

С падением Нехавенда и Хамадана арабы продолжили завоевания, подчиняя курдские города — Сахне (Самган), Дарабад, Шахризор. Под знаменем распространения ислама и в стремлении к военной добыче, арабы покорили большую часть Курдистана и направились в сторону Азербайджана.

Однако в Ардебиле они столкнулись с упорным сопротивлением. В итоге стороны пришли к соглашению: арабы обязались сохранить жизнь и имущество горожан, не вмешиваться в религиозные обряды и отказаться от нападений на окрестные селения. Взамен Ардебиль выплатил дань в размере 800 дирхамов.

Покинув Ардебиль, арабские войска двинулись в Северную Месопотамию и Малую Азию. После победы над византийцами в битве при Ярмуке в 636 году они установили контроль над Сирией. А уже в 639 году, под командованием Ияда ибн Ганема, начали новую широкомасштабную кампанию в Курдистане.

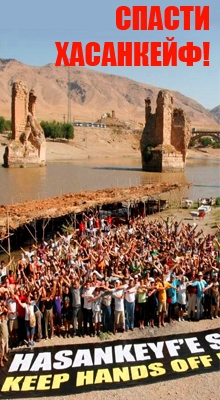

Были разрушены и разграблены такие города и поселения, как Джизре, Нусайбин, Мардин, Хасанкейф, Урфа, Мейаферкин, Амед (Диярбакыр), Эгил, Бидлис, Ахлат и прилегающие районы. По свидетельствам исторических хроник, спастись удалось лишь тем, кто принял ислам или успел скрыться в горных районах. Особенно жестокой была многомесячная осада Амеда, унесшая жизни тысяч курдов.

С утверждением династии Омейядов и переносом столицы халифата в Дамаск (660-е гг.) начался новый, ещё более суровый этап угнетения. Пятый халиф Муавия I (661–680), пришедший к власти после отстранения имама Али, жестоко подавлял любое сопротивление, распространяя свою власть мечом. Его империя охватывала земли от Индии на востоке до Испании на западе.

Несмотря на его стремление завоевать Константинополь, ему это не удалось.

Вместо того чтобы нести истинные ценности ислама народам покорённых территорий, правители Омейядской династии сосредоточились на грабежах, расхищении богатств и жестоком подавлении, и угнетении населения. Одним из главных направлений их политики стала систематическая "арабизация" захваченных земель.

Чтобы оправдать свою власть и методы управления, Омейяды прибегали к фальсификации религиозных источников — они подделывали хадисы, создавая ложные изречения, якобы приписываемые Пророку, чтобы легитимировать как оккупацию, так и культурную ассимиляцию.

Наибольший урон от этой политики понёс Курдистан. Курдским детям повсеместно давали арабские имена — якобы это открывало врата рая. В результате подавляющее большинство курдов и по сей день носят арабские (а позже — и турецкие) имена, как следствие многовековой политики подавления собственной идентичности.

Священный Коран ясно указывает на божественное происхождение этнического и языкового разнообразия. В суре "Худжурат" говорится: "О люди! Мы сотворили вас из мужчины и женщины и сделали вас народами и племенами, чтобы вы познавали друг друга. Поистине, самый почитаемый у Аллаха — самый богобоязненный среди вас" (аят 13).

А в суре "Ар-Рум" подчёркивается: "И из Его знамений — сотворение небес и земли, и различие ваших языков и цветов. Поистине, в этом — знамения для знающих" (аят 22).

Эти аяты недвусмысленно утверждают: национальная, культурная и языковая самобытность каждого народа — это часть божественного замысла, а не повод для подавления или стирания различий.

Игнорирование этих принципов — отказ от своей идентичности ради чужой, является одним разновидностей ширка, поскольку человек ставит человеческую власть выше воли Аллаха. Тем не менее, современные религиозные деятели предпочитают молчать об этом, тем самым легитимируют процессы оккупации и ассимиляции.

"Даже Пророк, мир ему и благословение, предостерегал: "Не подражайте другим", подчеркивая важность следования божественному закону, дарованному Аллахом. Он указывал, что отступление от этого пути и игнорирование установлений шариата может привести человека к неверию".

Курды любят своих палачей!

В ответ на угнетение курды стали восставать против власти Омейядов. Одним из тех, кто возглавил восстание против Омейядов, был великий курдский полководец Абу Муслим аль-Хорасани. Он сверг династию Омейядов, но, ослеплённый верой в арабских "братьев", передал власть Аббасу — родственнику Пророка, тем самым открыв путь для новой волны подчинения и унижения Курдистана, которая длится по сей день.

Арабы, укоренившись в Курдистане, открыли двери новым переселенцам — тюркским наёмникам из Центральной Азии. Им позволили поселиться в таких курдских городах, как Мараш, Малатья, Амед, Адана и Эрзерум. Более того, рядом с Багдадом был основан город Самарра, который заселили тюрками для использования в войне против Византии.

Так, после византийцев и арабов, на земли Верхней Месопотамии пришёл новый народ — турки, ставшие следующим звеном в цепи завоевателей и преобразователей Курдистана.

Во времена халифа аль-Махди турки начали превращаться в опору халифата, став его привилегированной силой. При халифах аль-Мамуне и аль-Мутасиме именно турецкая армия стала главной военной силой, на которую опиралась власть.

Большинство войн против Византии в этот период велись руками турецкой армии при поддержке курдских отрядов. Курдам после восстаний Абу Муслима аль-Хурасани и Бабека Хуррамдина, было запрещено занимать командные должности в армии.

Желание турок закрепиться на завоёванных землях совпало с арабским видением джихада как инструмента экспансии. Вместе, эти две силы — арабы и турки — под прикрытием религии затопили Месопотамию в крови.

Как гласит старая поговорка: "на место жестокого пришёл безжалостный".

Хотя поначалу турки демонстрировали лояльность халифу, вскоре они стали действовать самостоятельно. Используя халифат как политическое прикрытие, турецкая держава начала захват Анатолии, вытесняя византийцев. Курды, видя в турках единоверцев, вошли с ними в союз, но, как это уже случалось, больше всего пострадали именно они — от бесконечных войн, грабежей и геноцида.

Отступившая под натиском исламской армии, состоящей из турок, курдов и арабов, византийская армия, оправилась и перешла в наступление. Обложив находившиеся под властью курдского государства Шеддадидов курдские земли в Арране (Гянджа, Нахичевань, Бейлекан, Дубейль и Бердаа) византийцы захватили Эрзурум, Ахлат, Бидлис, Мараш и Урфу.

В 965 году византийцы вошли в Антакью и Нусайбин, практически опустошив Верхнюю Месопотамию. Несмотря на то, что византийцы практически полностью подчинили себе весь регион, тем не менее им не удалось отбить у Мерванидов Амед и Мейяфаркин, чьи крепостные стены выдержали натиск.

Один захватчик пытался изгнать другого захватчика, чтобы стать хозяином курдских земель.

Наступление византийцев еще больше укрепило союз арабов и турок. Однако вскоре турки взяли власть в свои руки, полностью отстранив арабов от политических процессов.

Ведущий военные действия против Византии Тугрул ибн Мухаммед ибн Микаил ибн Сельджук отправил послание халифу с просьбой разрешить ему принудить мусульманские курдские династии, господствующие в регионе, присягнуть ему на верность. Однако Мерваниды отказались подчиниться указу халифа, который, хотя и имел символическое значение, но был выгоден туркам.

После этого указа отношения между курдами-мусульманами и турками значительно обострились. Тугрул-бей направил в Амед армию из десяти тысяч человек. Не сумев захватить Амед, турецкая армия разграбила и сожгла окрестные деревни и поселения. Пока захватчики делили награбленное, Мерваниды перешли в контрнаступление и уничтожили врагов, вернув разграбленные трофеи обратно.

Потерпев неудачу, Тугрул-бей в 1064 году отправил против Амеда вторую армию, но и эта армия не смогла захватить город. Сдавшихся в плен полководцев Мерваниды казнили, отрубив им головы, и отправили их в качестве трофеев Тугрул-беку.

В 1067 году Тугрул-бек умер, и его место унаследовал сын его брата — Альп Арслан Мухаммед бин Давуд. Взошедший на престол, Альп Арслан отправился в Багдад, где добился признания своего султаната халифом Аль-Каимом. Тем временем в государстве Мерванидов началась междоусобная война за трон. Мир Низамеддин поссорился со своим братом Саидом. Саид, опасаясь за свою жизнь, бежал к Альп Арслану, который примирил братьев и разделил государство Мерванидов на две части: Мейаферкин достался Низамеддину, а Амед — Саиду. Тем самым Альп Арслан, поддерживаемый халифом, ослабил курдов и усилил свое политическое влияние.

В 1063 году Наср объединил весь Диярбакыр, но могущество Мерванидов уже шло на убыль. Халифский визирь Фахр ад-Даула получил от султана Маликшаха I разрешение вторгнуться в Диярбакыр.

В 1085 году Диярбакыр был завоеван и включен в состав Сельджукской империи.

Оглядываясь назад, можно заметить, что две силы, вторгшиеся в Курдистан, использовали религию как инструмент для покорения. На сегодняшний день большинство курдов также обманываются и подвергаются преследованиям под маской религиозных мотивов. В связи с этим, курды, бежавшие от арабо-турецкого ислама в Европу, становятся приверженцами западной политики.

Резюмируя, курды были обмануты арабским империализмом, замаскированным под ислам, и эту же политику продолжали и другие оккупанты. Именно поэтому курды до сих пор не могут в полной мере отстоять свои интересы и защитить свою национальную идентичность.

Источники:

- 1946 Мехабадская курдская республика - Уильям Эглотон (М.Э.Бозарслан) - Курдская история до ислама – Э.Хемгин

- Великие племена курдского происхождения – В.Тори

- Курды после Средиземноморской империи

- В.Тори - История курдов Мервани

- М.Э.Бозарслан

Фикрет ЯШАР

Перевел с турецкого языка

Публицист и переводчик

Анаре Барие Бала (Зердеште Кал)

От переводчика

Мысли, изложенные автором статьи, глубоки и, к сожалению, весьма печальны.

Любая идея, связанная с курдской идентичностью, национальным самосознанием и правом на самоопределение, часто представляется как антирелигиозная и антиисламская. Так, референдум о независимости, проведённый в Курдистане в 2017 году, был воспринят государствами-оккупантами как "сионистский заговор, направленный на раскол мусульманского мира". При этом факт, что 93% населения региона проголосовали за независимость, остался без внимания.

В ответ на волеизъявление народа против Курдистана началась военная кампания. Ирак при поддержке Ирана захватил Киркук и другие спорные территории. Турция и Иран закрыли свои границы, передвинули войска к границам региона и пригрозили вторжением в случае объявления независимости. Были перекрыты маршруты транспортировки курдской нефти, введены экономические санкции. В результате давления курдское правительство отказалось от провозглашения независимости, а президент Масуд Барзани ушёл в отставку.

Так мечта многомиллионного и в целом мусульманского курдского народа — осталась неосуществлённой, не получив поддержки ни от одного мусульманского государства Ближнего Востока. На курдов тут же повесили ярлыки: кафиры, вероотступники, коммунисты, сионисты, авантюристы.

Возникает парадокс: создание 23 арабских государств, существование Турции, Ирана и множества других мусульманских стран считается соответствующим Исламу, но создание Курдистана — нет.

При этом на один единственный вопрос – Где в Коране или хадисах Пророка сказано, что создание Курдистана противоречит Исламу? — вы не услышите вразумительного ответа, а только в ваш адрес прозвучат обвинения и проклятия.

За 1400 лет государства-оккупанты провели настолько успешную идеологическую работу, что и по сей день многие курды ставят интересы этих государств выше собственных — потому что им преподносят это как "истинный Ислам".

Спросите любого турка, араба или перса: кто он в первую очередь — мусульманин или представитель своей нации? Ответ будет: "Я прежде всего турок (араб, перс), а уже потом — мусульманин". А вот курд чаще ответит: "Я мусульманин (езид, алавит и т.д.), а потом — возможно скажет, что он курд". Т.е. курд, ставит свою религию выше своей нации, забывая, что, согласно Корану, именно Всевышний Аллах создал народы и тот, кто отказывается от своей нации, предаёт её, служа интересам других — грешник.

Когда об этом говорят курдские интеллектуалы, то сами же курды, не говоря уже об оккупантах, воспринимают их как врагов Ислама, безбожников и коммунистов. Причина проста: большинство курдов зомбированы враждебной пропагандой, а те, кто действительно знает Ислам — муллы, имамы, богословы — почему-то молчат.

Ислам, как и другие мировые религии, — это прежде всего глубокая философия, система ценностей, где чётко определены права и обязанности человека. Этой философией восхищались А.С. Пушкин, Наполеон Бонапарт, Л.Н. Толстой, Бернард Шоу, Бисмарк, Гёте, Карл Маркс и другие великие умы.

"Я всегда с глубоким уважением относился к религии Мухаммада из-за её высокой жизненности". П.Я. Чаадаев – русский философ и публицист (1794-1856 гг.)

А генерал Монтгомери писал: "О Мухаммад! Я опечален, что не был твоим современником. Человечество увидело твою великую силу лишь однажды — и больше не увидит её. Я восхищаюсь тобой".

Вместо того чтобы глубоко изучить философию Ислама и использовать её во благо своего народа — как это сделали арабы, турки и персы, создав свои великие империи — многие курды ограничиваются лишь внешними, порой устаревшими обрядами. Эти обряды были нужны в своё время, чтобы окультурить арабов, живших в джахилии. Но сейчас они потеряли актуальность.

Современный Ислам подменяется арабской культурной гегемонией: ношение арабской одежды, изучением арабского языка и культуры, а также арабских обычаев и традиций, при этом отказ от родного языка, от своей культуры подаются как "благочестие". Курдов заставляют стыдиться своей идентичности, хотя Аллах даровал её как благословение. Курдский язык объявляется "языком ада", курдским детям запрещают говорить на курдском, называя это "угрозой исламу, а курдских учителей сажают в тюрьму за преподавание родного языка. Хотя где в Коране сказано, что курдский язык "нечист" или он является "языком ада"?

Наоборот, именно те, кто это говорят и делают, являются преступниками, безбожниками и врагами Ислама, так как выступают против воли Аллаха. Ведь курдский народ также был создан Всевышним и его существование есть часть Его воли.

"Любовь к родине – часть веры" - сказал Пророк Мухаммад (хадис).

Нам, курдам, я думаю, прежде всего необходимо очистить свой разум от грязи, что в течении многих столетий вбивалось в наши головы и научиться уважать самих себя и свой народ. Изучать свою историю, культуру, язык, богатейшую литературу. Осознать наконец, что мы прежде всего — курды. А уже потом — мусульмане, христиане, езиды, иудеи и т.д. Мы — прежде всего курды. А уже потом - курманджи, заза, сораны, луры. Мы — прежде всего курды. А уже потом - джалали, шакаки, бруки и т.д. Что мы, все курды — дети одного отца и одной матери, созданные Богом и обладающие всеми правами, дарованными человеку Всевышним. И только мы сами имеем право решать, как нам жить.

Ибо, как сказано в Коране: "Воистину, Аллах не изменит положения людей, пока они сами не изменят того, что в них самих" (Сура Ар-Раад, аят 11)

Публицист и переводчик

Анаре Барие Бала (Зердеште Кал)

Переводчик

Переводчик